ラーメン大百科 日本中の様々なラーメンを種類別に紹介 トッピングも紹介

ランキング

東京圏及び神奈川圏

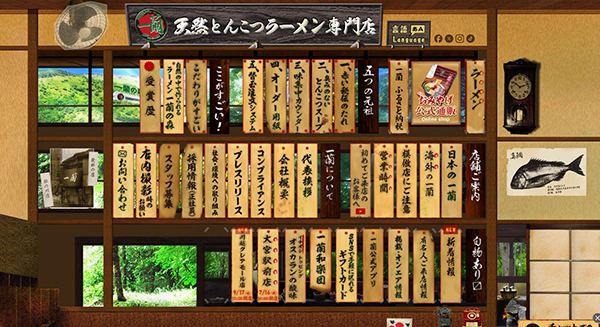

1位: 一蘭

濃厚とんこつラーメンといえば、一蘭、という方が多いと思います。

一蘭のとんこつラーメンのこだわりがあり、

温度管理の徹底

ラーメンが最も美味しく感じる温度バランスになるよう、食材から備品までの温度管理を徹底、スープの温度を下げないようどんぶりは常に一定の温度で温められています。

また、チャーシューは使う分だけ専用機器で温め、追加ねぎ、きくらげ、のりの場合は、ラーメンの温度に影響を与えないよう別皿で提供する最後の瞬間まで温度管理を徹底。

盛り付け

一蘭は盛り付けの美しさ」においても妥協しません。美しく盛り付けできた場合は調理人同士で褒め合い、互いの技術を高め合っています。

冷蔵庫での食材管理も徹底

食材搬入に最も重視するのは品質、と考える一蘭は、要冷蔵のものは1秒でも早く冷蔵庫に保管、また食材が痛むのを防ぐため、冷蔵庫から食材を取り出すのは必要最小限にとどめています。

水蒸気

出汁は釜に入れて常に一定の温度に保ち、釜の蓋に付着した微量な水蒸気を考慮し、味の品質を守ります。

一蘭は、一見無駄と思える事でも追求しています。

赤い秘伝のタレ、天然とんこつスープ、コラーゲン、特製麺が織りなすオリジナルとんこつラーメンをぜひお楽しみいただきたい、そう何度も思わせてくレルのが一蘭です。

一蘭

https://ichiran.com/

〒810-0801 福岡市博多区中洲5-3-2 一蘭本社ビル

0120-606-313

▲目次に戻る

2位:油そば専門店 ぶらぶら

油そばぶらぶらは、東京、神奈川中心に21店舗を構える油そばの専門店です。

油そばとはスープのないラーメンで、茹でた麺に醤油ベースのタレや油を絡めて食べる料理で、その発祥は東京と言われています。

油そばぶらぶらの油そばは、シンプルで飽きがなく、「十人十色のそば」と言われています。

その由来は、ご自分なりの楽しみ方を加えることで、その人に合った味に変化する模様です。

またトッピングでのニンニク、唐辛子、お酢での味の変化も妙味を生みます。

究極の黄金律と言われる、

最高級の鰹本枯れ節と風味豊かな秘伝のかえしと、高級油のみをブレンドした特製油に、50年以上製法を変えていない特製中華麺をあわせたその味は、油そばながら脂っこさがなく、どなたにでも美味しく召し上がっていただけます。

〆に熱々鳥スープ

麺を食べ終えたどんぶりに、卓上に用意された熱々のスープを入れて召し上がって頂くという独特の食べ方は、〆スープとして美しい味として絶妙です。

伝統と革新と言われる油そばぶらぶらの「油そば」をお楽しみいただきたいと、心からそう思える味です。

油そば専門店 ぶらぶら

https://bura-2.com

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1丁目13−2 松原ビル B1

03-5990-5152

▲目次に戻る

3位:中華蕎麦とみ田

中華蕎麦とみ田は、千葉県中心に14店舗を構える、超濃厚豚骨魚介スープで有名なつけ麺専門店です。

その味は、日本一を冠する、とみ田のつけ麺松戸が誇る心の味と言われています。

創業者は、東池袋大勝軒山岸一雄の孫弟子で、大勝軒グループの会長を務め、つけ麺の元祖、つけ麺の生みの親、ラーメンの神様と呼ばれています。

中華蕎麦とみ田のつけ麺のこだわりは、

旨味の余韻が続く超濃厚豚骨魚介スープ

代表の富田治がこだわり抜いて磨き上げた超濃厚豚骨魚介スープ。

煮干し・ソウダガツオ・鯖節を存分に使い、超濃厚豚骨を加え大量の食材を短時間で煮ることにより得られるリッチな旨味が特徴です。

使用している ※かえし は、茨城県産、兵庫県産、和歌山県産の木桶仕込み、希少な生揚げ醤油のみを使用しています。

※ラーメンのスープの味付けとなるタレのこと

国産小麦で作った三種の専用粉唯一無二の自家製極太麺

厳選した上質な国産小麦、心の味(こころのあじ)、鳳麟(ほうりん)、跳粘(はねる)を使用しています。

特等粉クラスの他、数種類をブレンドして、色味の白い美しい麺に仕上がり。小麦粉自体と特等粉由来の甘味と粘りのある麺をお楽しみいただけます。

厳選された国産豚肉複雑な味わいのチャーシュー

厳選された国産ブランド豚「TOKYO X」を一頭丸ごと仕入れ、その部位ごとに最適な調理法で提供しています。

脂の甘みととろけるような柔らかさが特徴のTOKYO Xは、和牛にも匹敵する上質な味わいを堪能いただけます。(本店のみの提供)

その他の店舗では、鹿児島黒豚や柏幻霜ポークといった銘柄豚を使用。

また、中華蕎麦とみ田のメニューは、豊富なバリエーションも魅力です。

中華蕎麦とみ田

https://www.tomita-cocoro.jp

〒271-0092 千葉県松戸市松戸1339 高橋ビル

047-368-8860

▲目次に戻る

4位:ラーメン二郎三田本店

ラーメン二郎三田本店は、東京都港区三田に構えるラーメン店です。

いわゆる二郎系と言われる店舗は、ここからのれん分けした同名の店舗を指します。

現在では全国に東京中心に約40店舗あり、ラーメン二郎三田本店はいわゆるジロリアンの総本山と言われます。

ラーメン二郎三田本店は1968年、目黒・都立大学駅近くにラーメン次郎としてスタートし、その後1970年代初頭に三田へ移転し、1996年から現在の慶應義塾大学正門近くで営業しています。

特徴は、豚骨醤油ベースの濃厚スープ、極太の縮れ麺、そして山盛りのキャベツともやしです。

このスタイルがインスパイアと呼ばれますが、アレンジは店舗差があります。

座席数

カウンターのみ13席

メニュー

ラーメン(小)

ぶたラーメン(チャーシュー入り)

ぶたダブルラーメン

大ラーメン(麺多め)

大ぶた入りラーメン

大ぶたダブルラーメン

小ラーメンでも300g前後の麺があり、約1600kcalともいわれるボリュームあふれる一杯。

注文はチケット制で、トッピングの増量可能。卓上調味料はホワイトペッパーのみ。

ラーメン二郎三田本店

https://tabelog.com/tokyo/A1314/A131402/13006051/

〒108-0073 東京都港区三田2丁目16−4

▲目次に戻る

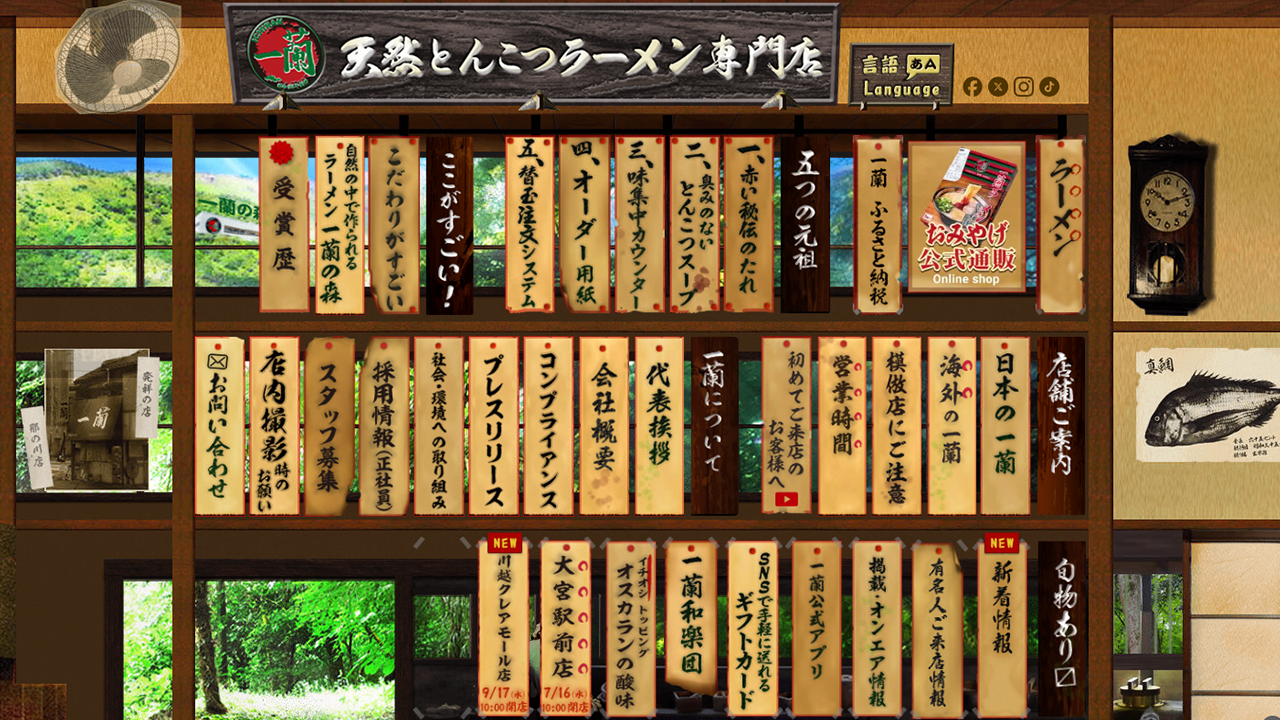

5位:ラーメン豚山

ラーメン豚山は、全国で45店舗構えるラーメン店で、三田本店を総本山とするラーメン二郎から影響を受けた二郎インスパイア系として人気です。(その味を伝承する直系とは異なり、独自のアレンジをしている)

ラーメン豚山といえば、大量のぶた肉と背ガラ、ゲンコツ、背脂を長時間それをぶたの旨味を重ねた深みとこくのあるスープ、さらにキレのある醤油ダレ、やわらかいぶた肉(神豚と言われている)とたっぷり野菜。麺は強力粉を使用した、低加水・太くて硬い縮れ麺。オーダーは自販機制で楽ちん。

メニューは、定番はラーメン、麺125g、麺250g、麺375gと選べ、豚も2枚、5枚、8枚と選べます。元々ボリュームがあるため、ちょっと多いな、という女性の方でも安心。こんもり盛られたもやしと白髪ネギ、見た目から伝わる濃厚感が食欲をそそります。

汁なしもあり、こちらは素材そのものの旨みを堪能したい方向き。サイドには、ライス(大盛りもあり)、トッピング追加でうずら5個、生玉子、粉チーズ、豚1枚、味玉、辛ニラ、白髪ネギ、肉あぶら、マヨネーズ、ぶっカリーとあり自分なりのアレンジも可能。ドリンクにはウーロン茶あり。

また公式サイトでは、オンラインストアがあり、圧倒的な再現度で、自宅で味わえる商品が購入出来ます。

ラーメン豚山

https://www.butayama.com

東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー36階

▲目次に戻る

6位:玉

玉は、2008年川崎・京急川崎に創業、全国で17店舗構えるラーメン店で、豚骨・鶏ガラなど動物系スープに、濃厚な魚介醤油系つけ麺・ラーメンを提供するお店として有名です。

2000年代に入り、濃厚魚介豚骨つけ麺ブームが到来、その中で特に濃厚×魚介のダブルスープが流行しました、玉はその中でもパイオニア的存在としても有名です。

玉の人気の秘訣は、まずはスープ。豚骨、鶏ガラ等、動物系素材をベースに厳選された大量の魚介類を強火で煮込み大量の野菜を使用し、キレのある特製醤油を加える事で出来る濃厚スープ。コクと深み、旨みとバランスの取れたは見た目からも美しさを感じます。

また風味豊かな小麦を使用した自家製麺は、他店では真似ができないと言われています。独自のもっちりとした食感、つるつるとした口当たり、そしてのど越しが良さ、そして小麦の旨さまで感じ取ることができます。スープには削りたてのかつお節をたっぷりのせてご提供、こだわりのかつお節は鹿児島県指宿産の熟成された最高級鰹節一本釣、鰹本枯節を使用。

特製チャーシュー(炙りレア風仕上げ)、味玉(ブランド名の「玉」にも由来する看板具材)、メンマ、海苔、ネギなど定番のトッピングが味の彩りを加えます。

玉の定番、濃厚魚介味玉つけめんは、豚骨×魚介の濃厚スープに絡む中太縮れ麺が絡み、アクセントのカツオが旨さを引き上げます。特に口の中で溶けるジューシーなチャーシューは格別です。他、濃厚魚介つけめん、インドのつけめん、辛いつけめんと逸品が並び、冷たい麺、温かい麺とお選びいただけます。

他ラーメンは、特製中華そば、味玉中華そば、中華そば、サイドには、かつお節玉子ごはん、肉めし、白米、ドリンクは、生ビール、ウーロンハイ、レモンサワーとあり、お腹いいっぱいまで、そしてお酒好きな日おにも嬉しいラインナップになっています。

玉

https://www.gyoku.co.jp

神奈川県川崎市川崎区小川町14-2

▲目次に戻る

7位:中華そば青葉

中華そば青葉は、東京都中心に全国で18店舗構えるラーメン店で、 動物系スープと魚介系スープを組み合わせたダブルスープのコクの深い中華そばが有名です。

店主はふるさと仙台で子供の頃、屋台を巡りそのシンプルなラーメンに感銘を多く受けたと言われ、素朴ながらも美味しい、その時の思いを表現したい、それが1996年に誕生した青葉です。その故郷仙台への想いと、末永く愛される店、そして青葉のように常に若々ししくありたい、そんな思いがこめらています。ちなみに現在の本店は東京都中野区にあります。

青葉の中華そばの人気の秘訣は、東京ラーメンの「香り高い和風だし」と、九州ラーメンの「濃厚なコク」の双方の良さを取り入れたもので、それは店主には濃厚スープだけでは匂いや脂の面に難があるように感じ、出来上がったのが冒頭にあるようなダブルスープです。

スープにはトンコツ、鶏ガラ由来の豊富なゼラチン質が含まれ、そのゼラチン量は一般的なラーメンよりの約3倍と言われ、美肌効果があると言われ、女性にも人気があります。

麺は、うどんと中華麺の良さを合わせた中太〜中麺で、オリジナル特製面で、特に小麦の風味を活かすため、作りたてにこだわっています。

メニューは、中華そば、特製中華そば、つけ麺、特製つけ麺、どれも濃厚スープにありがちな重さを油っぽさを適度に抑制した、絶妙な味を堪能することができます。またラーメンに合うアルコール類、ビール、日本酒、焼酎やソフトドリンク、お茶、ジュース、ウーロン茶などの用意もあります。店舗差はありますが、和を重んじた落ち着いた空間でラーメン、そして、お酒まで優雅に楽しめるでしょう。

中華そば青葉

https://www.nakano-aoba.jp

〒164-0001 東京都中野区中野5-58-1

03-3388-5552

▲目次に戻る

8位:らーめんせたが屋

らーめんせたが屋は、駒沢店【本店】、羽田空港第3ターミナル駅店、東京ドームシティ店、Pasar蓮田店と4つの店舗を構えるラーメン店で、魚介系醤油ラーメンを手依拠するお店として有名です。

らーめんせたが屋は、2000年に創業、2006年に株式会社せたが屋を設立。創業主は斬新なアイディアを常に発想し、新たなジャンル・ブランドを開拓する努力人で、その長くラーメン業界で携わった経験と洗練されたセンス、その生み出す新しい味に注目を浴び続けています。らーめんせたが屋以外に7つのラーメンブランド設立。

さて、らーめんせたが屋の人気の秘訣は、2種類の煮干しをふんだんに使い、程よいコクと旨さの共存したスープが真骨頂。ブレンド醤油に、干し椎茸や昆布、鰹節の旨みを重ねた、特製醤油ダレを合わせた格別な煮干し醤油ラーメンです。気品のある美しいスープの色と程よく浮かぶ脂身、なると、海苔、煮卵、煮干しまた、スープで仕込むチャーシューは素材本物の加工感がなく、美しさとジューシさを兼ねます。

メニューは、らーめん、のり玉らーめん、せたが屋らーめん、つけ麺、のり玉つけ麺、せたが屋つけ麺、鶏塩らーめんと役者揃い、ご飯ものは、半ライス(漬物付き)、炙りチャーシュー飯、サイドには、メンマ皿、炙り豚トロチャーシュー皿、水菜と大根のシャキシャキサラダ、豆腐の土佐揚げと海苔巻き揚げ、鶏の唐揚げ香り柚子ソース、黒豚焼餃子、ネギ黒豚焼餃子に、デザートは抹茶のティラミス、アイスクリーム(2種盛り)と加わります。

嬉しいのはドリンク類が豊富なところ、生ビール、ノンアルコールビール(瓶)、ホッピー、オレンジジュース、ペプシコーラ(瓶)、黒烏龍茶、ペリエ。また、どの店舗も内装がモダンで美しく、その空間、時間にも価値があり、優雅な憩いの時間となるでしょう。

らーめんせたが屋

https://www.setaga-ya.com

東京都世田谷区野沢2-1-2

03-3418-6938

▲目次に戻る

9位:AFURI

AFURIは国内に19店舗、海外に10店舗を構えるラーメン店で、黄金色に輝くと言われる柚子塩ラーメンで有名。また店舗外装はラーメン屋とは思えないスターバックスを彷彿とさせるカフェ風の外観、また、内装もモダンデザインの先を行き、木製のカウンターやテーブル、シンプルな椅子、清潔感とシックな空間も印象的です。そのセンスから創業主は女性とよく間違われますが、男性で中村比呂人さんです。

ラーメンは使われる水が大事、と言われますが、AFURIでは神奈川県丹沢山系の東端に位置する阿夫利山の麓で得られる清らかな水をスープの仕込み水に用いいています。またその山の名前を文字らえてお店の名前も「AFURI」と名付けられました。

AFURIの人気の秘訣は「素材」そのものを大切にすること。丸鶏、魚介、香味野菜などの厳選された素材はすべて国産です。それを清らかな水を用い炊き上げるため「素材」そのものが引き立ちます。AFURIのラーメンは淡麗系と言われ、繊細な味と言われています。そのため調理主の腕が出たり、素材そのものが引き立ちます。そういった全てにおいてのベストを目指したラーメンが「AFURI」のラーメンです。

メニューは、看板は柚子塩らーめんが最も人気で、黄金色に輝く淡麗な塩スープに、ほのかな麦の香りが上品に香る細麺、一枚一枚丁寧に炙るチャーシュー、とろっとした半熟煮玉子が食欲をそそります。他、人気メニューは柚子辣湯麺で少し辛め、辛口派にはたまらない一品です。他、柚子醤油らーめん、梅塩らーめん、彩り野菜のヴィーガンらーめん。他つけ麺各種。ご飯ものは、炙りコロチャーシュー、肉ご飯、本鰹節のおかかごはん、と物足りない派には嬉しい一品。

ドリンクはビール、ハイボール、日本酒、コーラなど、その素材を生かしたラーメンと共に豊富なメニューで憩いの時間を過ごすことができます。

AFURI

https://afuri.com

東京都渋谷区恵比寿西1丁目10-8 杉山ビル2階

▲目次に戻る

10位:油そばらーめん専門店 ぶぶか

油そばらーめん専門店ぶぶかは東京都武蔵野市吉祥寺にあるラーメン店で、汁なし油そばと東京風醤油とんこつらーめんを提供しています。ぶぶかという名前は、元世界棒高跳び記録保持者のセルゲイ・ブブカ氏から由来し、その記録を塗り合えていく姿に感銘し、名付けられたといいます。

ぶぶかは吉祥寺にある小さなお店です。ですがその味がカップラーメンとして販売されるなど、偉業を成しておげており、それはセルゲイ・ブブカ氏のような日々の苦悩と挑戦から来るものだったのかもしれません。

ぶぶかの看板メニューは4つ、「黒丸油そば」「白丸油そば」「辛丸油そば」「極丸」。黒丸油そばはぶぶかの定番で、こってり濃厚系の油そば、太麺がよく絡み、「旨みが突き刺さる感覚」と評されています。白丸油そばはそれよりも油・タレの濃さ控えめであっさりながらも旨みは凝縮。辛丸油そば更に辛みと旨みを加えた、辛いもの大好きな方を唸らせます。

そして、極丸、こちらは油そばではなく、東京風醤油とんこつらーめんで、背脂チャッチャ系(ラーメンの丼に豚の背脂をチャッチャと振りかける様子から名付けられたラーメンの系統)と言われる東京豚骨ラーメンで、見た目にも旨みの脂身が伝わり、メンマ、チャーシュー、のり、ネギ、ほうれん草などが味色を深いものへ変化せます。

他、卓上には酢・ニンニク・辣油・豆板醤・タレ・胡椒などがあり、自分の好みに「味変」を楽しめます。(油そばの醍醐味)サイドには、ミニチャーシュー丼、ライス、ドリンクは、生ビール、黒烏龍茶。

1995年に誕生した、油そばらーめん専門店ぶぶかは、今や「元祖」、「定番」と言われ、これからもたくさんのお客様にその味を届け続けることでしょう。

油そばらーめん専門店 ぶぶか

https://www.ajino-mingei.co.jp/bubuka/

〒180-0004 武蔵野市吉祥寺本町1-7-1

0422-28-0015

▲目次に戻る

11位:六厘舎

六厘舎は、東京に5店舗を構えるつけ麺専門店で、超濃厚豚骨魚介+縮れ太麺のつけ麺が有名。濃厚スープに太麺、今ではすっかり「つけ麺の王道」となったこのスタイルを築き上げ、全国的なブームを巻き起こしたのが「六厘舎」です。当時はその味を1度食べてみたいと5時間待ちもあったと言われています。

その超濃厚スープは大量の食材を膨大な時間を掛けて煮込みに煮込む事で作られ、最後に職人の手により素材のかたちがなくなるまで潰して素材の旨み全て叩き出しています。また日々研磨でそのスープは微妙に改良を加えていると言われ、まだ「完成形」はない、というところも職人の意地を感じさせます。麺は、太めでコシがあり、煮え過ぎず、しっかり噛み応えがあるような太麺に仕上がっています。

六厘舎のメニューは、看板メニューはつけめん。まず、その迫力あるゴッツり感のあるつけ麺、そして、見た目からも伝わる、超濃厚スープのクリーミー感に圧倒されます。その麺本来のコシ、歯応えを、クリーミースープに、と堪能できます。さらに煮卵が加わる味玉つけめん。七味で味変を起こす生七味つけめん、他、特製つけめん。

また、ラーメンの提供もあり、定番中華そばは、そのつけ麺のラーメンという形に変えリテイスト。同じく超濃厚豚骨魚介系ラーメンを味わうことができ、そのクリーミーなスープとごわつくような麺をガッツリいただけます。他、味玉中華そば、特製中華そばあり。

注文は便利な電子パネル式、六厘舎のつけ麺=極上の幸せと言われ、和を基調とし落ち着いた店内(店舗差あり)の中、至福のひと時を過ごせるでしょう。

六厘舎

https://rokurinsha.com

東京都千代田区内神田2-2-5 光正ビル7F

03-5298-6606

▲目次に戻る

12位:にんたまラーメン

にんたまラーメンは、茨城・千葉・埼玉を中心に全国で20店舗構えるラーメン店で、「熟成玉子麺×濃厚豚骨スープ」として有名です。24時間365日営業するラーメンとしても有名。

にんたまラーメンの人気の秘訣は、製麺業も行っているならではの、最高級の小麦粉に卵を練り込み、2日間じっくり寝かせた玉子麺、それは50年もの歴史を持つ製麺業だからこそできる、もちもち感と歯ごたえを生みます。また、鶏骨、豚骨、魚介類と数種類の野菜をじっくり煮込み素材の旨みを引き出したスープ。更にはにんにくを揚げ玉状に含めることにより、より旨みを引き出しています。これが店名の「にん(にく)たま(ご)」と言われる所以です。1度食べたら病みつきになり、何度も食べたくなるラーメン、それがにんたまラーメンの秘訣でしょう。

メニューは、看板メニューはにんにくたまごラーメン、クセになる旨さに、チャーシュー、もやし、煮卵、青ネギ、焼き海苔と加わります。味は醤油、味噌、塩と選べるのも嬉しい所です。プレミアム黒にんたまは、黒※マー油 を加え旨みと香りさらに加わります。

※ニンニクなどを香味野菜とラードやサラダ油でじっくり揚げて作った香味油。

他、札幌味噌ラーメン、タンメン、東京ラーメン、あかたまラーメンと豊富。

サイドには、ぴゅっ飛び餃子(5個)、ジュワーっと広がる肉汁が特徴です。特性の皮の中は具材のエキスが激縮し、食べた暖間にさっぱりとジューシーな味わいが口の中に広がります。ラーメンとご一緒に焼きたての餃子をお楽しみください。ご飯もの、カレーライス、カツカレー、チャーハン、すたみな丼、定食ものでは、あさごはん、生姜焼き、ジャンボアジフライ定食と豊富なメニュー。(ドリンクバーあり)

また、公式サイトでは、お店の味を冷凍ラーメンでをコンセプトに販売も行っており、ご自宅から注文可能、忍たまの味を楽しむことができます。

にんたまラーメン

https://www.unirose.net

〒302-0015 茨城県取手市井野台2-3-49

0297-74-0055

▲目次に戻る

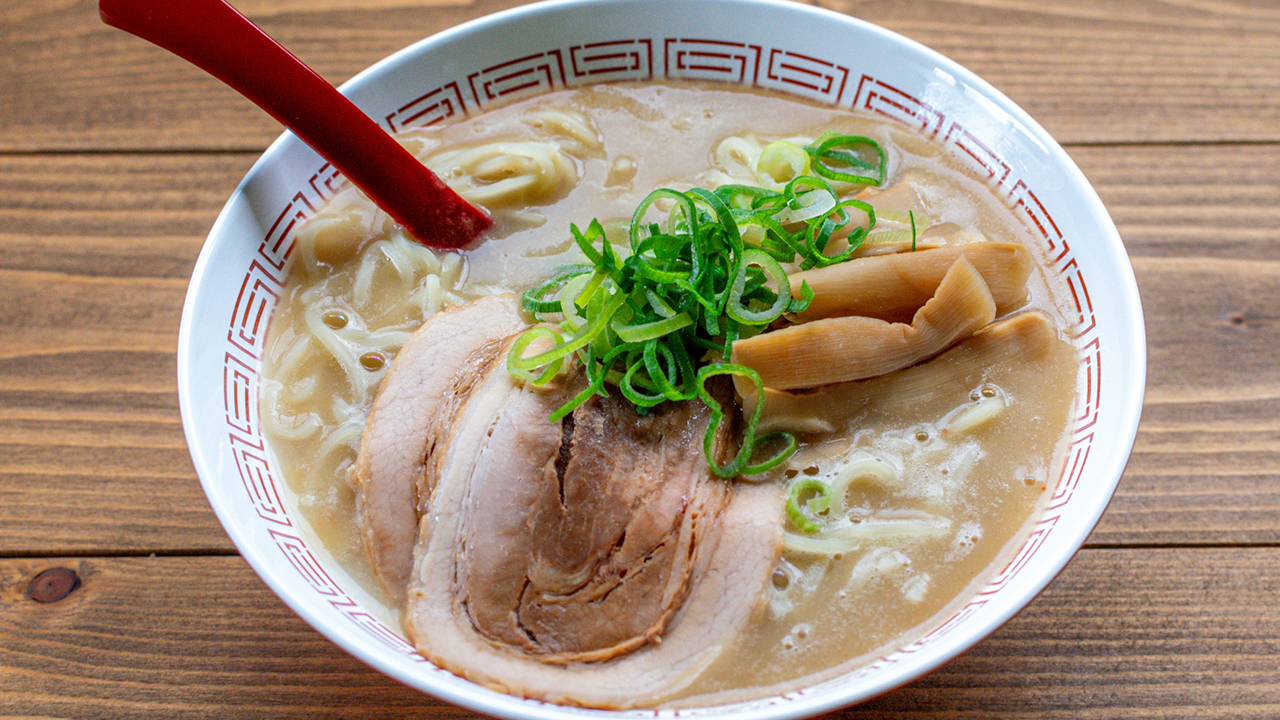

13位:田中商店

田中商店は、同系統の田中そば店と合わせ全国に19店舗構えるラーメン店で、本格長浜ラーメンを提供するお店として有名。長浜ラーメンとは、博多ラーメンと同じ豚骨ベースとしますが、よりライトなあっさりしたスープに、極細ストレート麺が定番です。

田中商店は、豚の頭からつま先までを3日間煮込んだ王道の豚骨スープに、麺は福岡から直送される極細麺、チャーシューは特製窯で焼き上げた本格チャーシュー、コクと爽やかさを感じる、それが田中商店の味。

メニューは、田中商店の王道、らーめん、ねぎらーめん、叉焼麺、ねぎ叉焼麺、と王道の博多長浜スタイルを存分に味わっていただけます。おすすめはねぎらーめんで、こんもり盛られた青ネギが見た目にも美しく、その弾けるような食感がスープと絡み、極上の一杯になります。

サイドには、明太ごはん、韓国風明太ごはん、ドリンクは生ビール(小)、サワー(レモン・グレープフルーツ)、と逸品揃い。

店内はベージュを基調とした開放感と清潔感あふれる空間で、カウンター16席に加え、テーブル20席、と、ご家族やお友達とも楽しめる店内構成で、博多の味と共にくつろいだ時間が過ごせます。

田中商店

https://tanaka-shoten.net

〒111-0032 東京都台東区浅草 1丁目 1-8 アゼリアビル1F

03-5828-3181

▲目次に戻る

14位:どうとんぼり神座

どうとんぼり神座は日本に125店舗、海外2店舗を構えるラーメン店で、白菜のうまみが染み込んだ醤油ベースのスープが特徴のラーメンで有名です。

このスープはどうとんぼり神座の厳しい試験に合格し高い技術を持ったソムリエだけが作ることを許され、その内容は企業秘密を保っており、多くの方が美味しいけど何系のラーメンかわからない、と首を傾げることで有名。見た目から黄金色に輝く透き通る美しいスープで、適度に見せる脂身も、食欲を掻き立てます。

麺は、入手が難しい海外の高級小麦粉をブレンドし、香り、つるっとした喉越し、スープに絶妙に絡み合う中太ストレートの※たまご麺 です。

※小麦粉に対して5%以上の卵を使用している場合に玉子麺といい、ハリ、コシが強くなり、食感にシャキシャキ感が生まれると言われる。

食材は白菜を代表に本当に美味しい国産食材だけを厳選し日本全国から調達しています。その味は「日本の味」と言われ、食べると弾けるように旨みが広がることが特徴です。

メニューは、おいしいラーメン、チャーシューラーメン、野菜いっぱいラーメン、小チャーシュー煮玉子ラーメン、煮玉子ラーメン、煮玉子ネギラーメン、ネギキムチラーメン、煮玉子もやしラーメン、こんにゃくラーメン。

おすすめは、野菜いっぱいラーメンと煮玉子ネギラーメン。野菜いっぱいラーメンは、白菜に加え、チャーシューとふんだんな野菜が盛られ、そのシャキシャキ感がたまりません。煮玉子ネギラーメンは、たっぷり盛られた青ネギがスープに広がり、麺に酸味とシャキシャキ食感を加えます。

サイドには、焼き餃子、からあげ、そぼろ丼、ライス、ドリンクは、瓶ビール、生ビール、ハイボール、レモンチューハイ、ノンアルコールビール、コーラ、オレンジジュース、ウーロン茶と充実。

内装は、モダンデザイン(店舗差あり)で、素材のヘルシーさも兼ね備え、帰り際には充実した気分になる、それがどうとんぼり神座ではないでしょうか。

どうとんぼり神座

https://kamukura.co.jp

〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島3丁目6番32号 ダイビル本館17階1706号

▲目次に戻る

15位:東京油組総本店

東京油組総本店は、国内47店舗、海外3店舗と展開、この10年間で店舗数を8倍まで伸ばしている勢いのある油そば専門店です。濃厚な醤油ダレに酢とラー油を加えて作る東京油そばが特徴。そもそも油そばがどうしてこんなに流行するのか 、それは油そばそのものよりも、麺に好きなようにトッピングを混ぜ、自分流にカスタイズできてしまう、ある人は明太子、ある人はマヨネーズ、ある人はお酢、ある人は青ネギと好みがありますが、そのカスタマイズを楽しむスタイルが流行したと言って良いでしょう。

東京油組総本店は元々老舗製麺所でした、だからこそ出来る、職人による技の遂を極めたモチモチの自家製麺。その自家製麺に秘伝の醤油ダレ。この2つに強みを持っているからこそ、どんな楽しみ方をも提供出来るのです。

さて、メニューは、定番の油そばと、ピリ辛を楽しめる辛味噌油そばの2種。大盛り、W盛りが同一金額だからびっくり。トッピングは豊富で、Aセット(ねぎ胡麻+半熟たまご)、Bセット(ねぎ胡麻+半熟たまご+チャーシュー2枚)、チャーシュー、ねぎ胡麻、半熟たまご、メンマ、白ねぎ、焼のり、キューピーマヨネーズ、パルメザンチーズと組み合わせ自由、さらには擦りにんにく、柚子胡椒は無料。油味を酸味で消すビール、黒烏龍茶、に加え、コーラもあり。

つまみには、つまみチャーシュー、つまみメンマ、特製水餃子3個。ガッツリ食べるも良し、飲んでも良し、それが東京油組総本店でしょう。

東京油組総本店

https://www.tokyo-aburasoba.com

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-8-14

0422-27-5960

▲目次に戻る

16位:喜多方ラーメン坂内

喜多方ラーメン坂内は、国内に69店舗、アメリカに8店舗に展開するラーメン店です。よく「さかうち」と読まれますが、実際は「ばんない」と読みます。

東北の蔵の里と呼ばれる喜多方にある坂内食堂、喜多方ラーメン坂内はその食堂の見習いからその技術を高めていきました。そして、坂内食堂の創業主坂内新吾さんへの感謝の思いやその喜多方ラーメンを全国に広めたいと立ち上げたのが「喜多方ラーメン坂内」です。喜多方ラーメンは、基本的には醤油豚骨味(あっさり系)がベース、麺は平打ち熟成多加水麺、その麺はコシと独特の縮れがあり、スープに絡ませ食すのが定番で、実際にはそこから様々な派生があり、その種類は数えきれないと言われています。

坂内では、豚骨の旨味だけを時間をかけてじっくり炊き出し、あっさりしているのにコクがある透き通ったスープ、そして、そのスープによく絡むよう工夫されたのは、もちもちシコシコの平打ち熟成多加水麺で、手のかかる手揉みだからこその麺。そこにジューシーな特製焼豚や白ネギ、メンマとシンプルながらも、奥深い、なんだか懐かしい、そんな味色を見せます。

メニューは、定番の喜多方ラーメン、ねぎラーメン、焼豚ラーメン、ねぎ焼豚ラーメン、和風冷やしラーメン、中華風冷やしラーメン、青唐ねぎ塩ラーメン、喜多方わんたんラーメン、味玉ラーメン、特にお勧めしたいのが「ねぎらーめん」、溢れんばかりこんもり盛られた白髪ネギが食欲をそそり、シャキシャキ感がたまらない1杯です。

サイドは、ライス、炙り焼豚ご飯、わさび醤油の焼豚ご飯、ねぎ塩炙り焼豚ご飯、チャーハン、焼豚皿、メンマ皿、ねぎ皿、餃子(5個)、枝豆と豊富。ドリンクには、喜多方の地酒「会津ほまれ」「大和川」と瓶ビールがあり、喜多方の味を、更に上品に掻き立てます。

どこか日本風情を感じる懐かしい味、居場所を感じさせてくれるのが、喜多方ラーメン坂内です。

喜多方ラーメン坂内

https://ban-nai.com

東京都品川区東大井2-13-8 ケイヒン東大井ビル10階

▲目次に戻る

17位:桂花ラーメン

桂花ラーメンは、熊本に9店舗、東京に10店舗と展開するラーメン店で、本場熊本らーめんを提供しています。熊本ラーメンとは、豚骨ラーメン発祥の地である福岡県久留米市から、熊本市へ伝わり、警鐘をしながらも独自に地元に根付いたらーめんです。博多ラーメンと何が違うの?となりますが、博多に比べて明らかに太い麺、豚骨にさらに鶏ガラを加えてコクがあり、マイルドになったスープが特徴。またアクセントに揚げにんにくやマー油(焦がしにんにく油)が入っているのも特徴。

桂花ラーメンは、1955年創業、そして1968年に東京の新宿に進出、その後も都内に店舗を増やしたことから、東京に本場熊本ラーメンを広げたのは桂花ラーメンと言われています。桂花ラーメンは中太・固めのストレート麺と豚骨鶏がら白湯・マー油の絶妙なハーモニー、創業当時から変わらない、この味を提供しつづけます。

メニューは、桂花拉麺、太肉麺、叉焼麺、おすすめは「叉焼麺」で、自慢のスープと麺に、味付玉子・メンマ・茎ワカメ・わけぎ、そしてこだわり叉焼が、麺が見えないほど埋め尽くす豪華な一杯。

サイドには、餃子、おつまみ五香肉、唐揚、ライス、ドリンクは、缶ビール、コカ・コーラ、瓶ビール。1品1品が病みつきになる味で、お酒もあり、何度も足を運びたくなる、それが桂花ラーメンでしょう。

桂花ラーメン

https://keika-raumen.co.jp/

東京都品川区東大井2-13-8 ケイヒン東大井ビル10階

▲目次に戻る

18位:究極ラーメン横濱家

究極ラーメン横濱家は、神奈川・東京の19店舗、千葉と静岡にそれぞれ1店舗の計21店舗構えるラーメン店で、横浜家系ラーメンを提供するお店として有名です。横浜家系の直系は「杉田家」、「はじめ家」、「厚木家」、「高松家」、「上越家」の5店舗のみで、究極ラーメン横濱家はインスパイア系(直系ではないが影響を受けたお店)に当たります。

究極ラーメン横濱家の内装は洗練されたダイニングバーのような雰囲気で落ち着きとリラックスを与えます。カウンター席やボックス席は間仕切り可能で、ご家族でも楽しめるよう工夫され、その空間だ気でも価値があると言えます。

メニューは、横濱家原点の「とんこつラーメン」をはじめ、チャーシューメン、味玉ラーメン、ねぎラーメン、にらもやしラーメン、特にお勧めしたいのは「にらもやしラーメン」で、たっぷりと盛られたニラともやしがどんぶり一杯に載せられ、揚げニンニクと相まり、旨みと香り、そして食感を存分に楽しむことができます。

サイドには餃子、チャーハン、ねぎチャーシュー丼、ドリンクにはビール、ウーロン茶、コーラ、「締めのデザート」には、杏仁豆腐、ソフトクリーム、アイスクリームと、こだわり抜いたメニューを存分に楽しむことができます。どなたでも究極ラーメン横濱家らしい1つ1つこだわり抜くスタイルを存分に楽しんでいただけるのではないでしょうか。

究極ラーメン横濱家

https://www.yokohama-ya.co.jp

〒231-0032 神奈川県 横浜市中区不老町1-1-5 横浜東芝ビル8階

▲目次に戻る

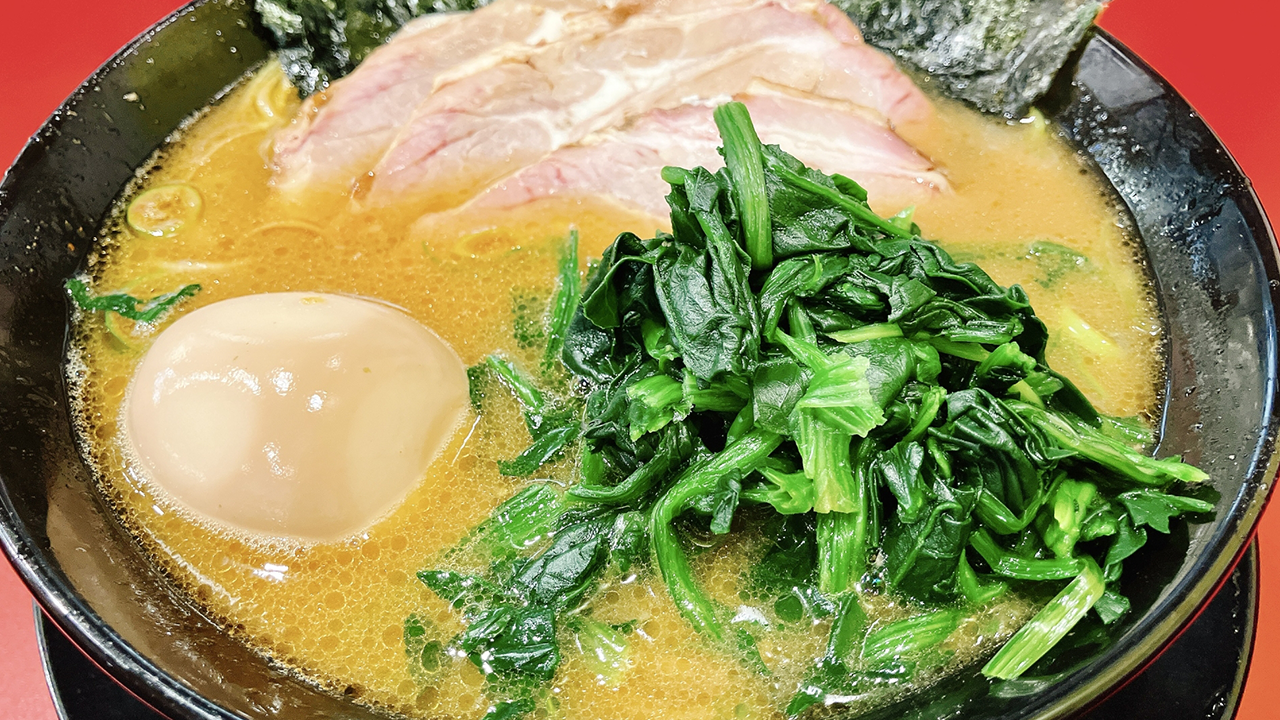

19位:横浜ラーメンはま家

横浜ラーメンはま家は、横浜市港南区にあるラーメン店で、家系インスパイアの濃厚豚骨醤油ラーメンの専門として有名です。お店自体はこじんまりとしたお店ですが、味はもちろん、店主さんの対応の良さに好評があるお店です。

こだわりはまず麺、やや固い中太縮れ麺をチョイス、その噛んだ時の「歯応え感の良さ」です。これは店主の「麺が主役」というものがよく伝わるところでしょう。合わせるのは、豚骨と鶏ガラを煮込んだ豚骨スープ。コクはあって濃厚だがしつこくない、味を加えるのではなく、素材から旨みを取る。それは見た目もからも伝わり、程よく浮かぶ脂身が食欲をそそります。

メニューは、ラーメン(豚骨しょうゆ・豚骨しお・豚骨みそ)、あっさりラーメン(豚骨しょうゆ・豚骨みそ)、つけ麺、担々麺。特におすすめは「醤油とんこつ」に味玉追加です。醤油とんこつにさらに旨みを加える味玉と、チャーシュー、ほうれん草、ネギ、焼き海苔が混ざり合い、旨みがより広がります。サイドには、ネギチャーシューご飯、炙りチーズはま家ご飯、水餃子。

ビールもあり、酸味と合わせるラーメンとビールは極上でしょう。思わず通り過ぎてしてしまうような小さな店ですが、いざ入ると名店というそのギャップも横浜ラーメンはま家の醍醐味でしょう。

横浜ラーメンはま家

https://www.ramen-hamaya.jp

〒233-0013 横浜市港南区丸山台4-9-19

045-842-5254

▲目次に戻る

20位:横浜家系有楽家

横浜家系有楽家は愛知中心に全国で16店舗構えるラーメン店で、店名の通り、横浜家系ラーメンの専門店です。濃厚かつクリーミーな豚骨醤油スープと自家製中太麺の家系ラーメンが楽しめる他、横浜家系有楽家ならではのバラエティの豊富さが魅力です。

メニューを見渡すと、ラーメン、赤鬼ラーメン、炙り厚切りチャーシュー麺、気合盛ラーメン、味玉ラーメン、ネギラーメン、チャーシュー麺、つけ麺、中華そば、台湾まぜそば、味噌ラーメン、お子様セットと12種のラインアップが並びます。特に赤鬼ラーメンは人気があり、豚骨醤油ベース+辛味でアクセントを加えたものでその変化球がツンときて病みつきになります。お子様メニューもあるので、ご家族様には嬉しいところ。

また、カスタマイズ性もよく、ネギもやし、白髪ネギ、チャーシュー(2枚)、炙り厚切りチャーシュー(1枚)、炙り厚切り気合盛、味玉、うずら(4個)、ほうれん草、のり(4枚)とトッピングも充実、自分好みのいっぱいに変化させることが可能です。

サイドも逸品揃いで、チャーハン(スープ付)、炙りネギチャごはん、ギョーザ(4個)、カラアゲ(4個)、これだけでもお腹がいっぱいになりそうです。

アルコールは生ビール、ハイボール、レモンサワーとあり、お酒と共にくつろぎたいという方にもぴったりなお店です。

横浜家系有楽家

https://www.yurakuya.jp

〒458-0922名古屋市緑区桶狭間切戸2217番地

052-629-1100

▲目次に戻る

ラーメンとは?

ラーメンとは、元々は中国料理で日本に渡り広く定着した料理の一種です。

ですが、これがラーメンという定義が難しく、一般的には、

・麺

・ダシ

・タレ

・具材

・脂/油

の組み合わせにより多彩なバリエーションを生むことが可能なため、それをラーメンと呼ぶことが多いです。

日本は縦長の島国で北から各地、異なる気候・風土が変わり、その土地により生み出されるラーメンが変わるのも魅力の一つでしょう。

醤油ラーメン、味噌ラーメン、塩ラーメン、とんこつラーメンを筆頭に、日本で独自に進化を続けてきたラーメンは、今度は海を渡って世界中に広がりつつあります。

そのため日本で生まれたラーメンを日本式ラーメンと呼ぶこともあります。

麺

製麺方法(縮れ・ストレート・手もみ)、小麦の種類、太さ、加水率(麺に加える水分の割合)、形状などを変化させることによって、麺は変わってきます。その変化をオリジナルにできるのが妙味です。

ダシ

動物素材(豚や鶏)、海鮮素材(昆布や煮干し)、野菜素材(にんにくや玉ねぎ)などを組み合わせることで、独自のダシが生まれます。

タレ

スープに味をつけるもので、調味料と肉や魚介などのエキスを凝縮させて作ります。

醤油ダレ、塩ダレ、味噌ダレが一般的で、ダシにタレを合わせることでスープが完成します。

脂/油

ラーメンに欠かせない旨味の1つで深みのある要素です。動物性油、植物性油、香味油などがあり、コクやうまみを与えたり、スープが冷めないようにふたをする役割もあります。

具材

具材に決まりはありませんが、チャーシュー、メンマ、ネギ、煮玉子、のり、キクラゲ、もやし、なると、ほうれん草などが定番で、バター、糸唐辛子、挽肉、白髪ネギ、三つ葉、コーンもあります。

タレによる分類とスープによる分類もあり、醤油ダレ、塩ダレ、味噌ダレなど、使われているタレの種類から醤油ラーメン、塩ラーメン、味噌ラーメン、スープに特徴があるラーメンは、豚の骨を白濁するまで煮込んだとんこつラーメン、同様に鶏の骨を煮込んだ鶏白湯ラーメン、魚介類を使った「濃厚魚介ラーメン」などがあります。

▲目次に戻る

つけ麺とは?

つけ麺は、ラーメンとは違い、麺とスープが別々に提供されるのが1番の特徴です。

考案者は東京・中野にある、大勝軒の創業者 山岸一雄氏で、1950年代に特製もりそばとして提供されたのが始まりと言われています。

当初はラーメンの変わり種としての位置でしたが、2000年代以降のラーメンブームで一気に定番化し、現在では多くの専門店があります。

つけ麺はラーメンとは違い、食べるときに麺をスープに絡めます。

そのため、スープが濃厚な味付けになっていることが一般的です。

また、麺そのものの食感を味わうスタイルのため、麺は平打ちになっていたり、コシが強いことになっているということが一般的です。

スープは温かいものが一般的ですが、夏に適した冷たいタイプもあり、麺、スープとそのものを食すためため、食感や香りを楽しめます。

具材はスープとは別に提供される場合と、スープと一緒になっている場合があり、チャーシュー、メンマ、味玉など、そのバリエーションは豊富です。

夏の定番「冷やし中華」を彷彿させますが、味そのもののダイレクト感が魅力で、むしろラーメンよりつけ麺派もいます。

また、猫舌な方、熱いものが苦手な方でも、少し冷めてからも味が落ちないこと、も人気の要因ではないでしょうか。

▲目次に戻る

油そばとは?

油そばとは、スープのないラーメンの一種とされています。

主に東京を中心に広まった料理で、別名「まぜそば」「汁なしラーメン」と呼ばれることもあります。

昭和28年ごろに国立市の一橋大学そばのお店を最初とする説と、昭和30年代に武蔵野市亜細亜大学そばのお店が最初とする説がありますが、共通しているのはどちらも大学発祥ということと、武蔵野地区から広まったということです。

油そばはその安さと、麺のボリュームから学生に強く愛されてきました。

亜細亜大学では、入学したら先輩から「通過儀礼」として油そばを食べに行っていたのだそうです。

油そばは、どんぶりの底に入ったごま油などの油に、醤油ベースのタレが基本の油そばは、その上からさらにお酢やラー油などをかけて、絡めながら食べるのが主流です。

スープがないため、麺の味やタレの風味がよりダイレクトに楽しめることが醍醐味です。

味のバリエーションも広く、醤油ベース、味噌ベース、魚介系など多彩。背脂やニンニク、唐辛子などを加える店も。

一般的にはチャーシュー、メンマ、ネギ、刻み海苔、温泉卵や卵黄などをトッピングし、お酢やラー油を「途中で味変」に使うのが定番スタイルです。

▲目次に戻る

醤油ラーメン

醤油ラーメン(同義:中華そば・正油ラーメン)は、最も有名なラーメンのひとつで、来々軒で提供されたものが日本初と言われており、日本ラーメンの原型とも呼べる長い歴史を持ちます。

醤油ラーメンとは、醤油ダレがベースですが、そこには醤油だけでなく塩、ミリンなどの調味料を加えます。

調味料の使い方で味が変わるため、店舗によって醤油ラーメンの味が違い、基本的にはあっさりした味ですが、濃厚にしたアレンジされた醤油ラーメンも見られます。

代表的な、東京発祥の醤油ベースのスープは、最も人気のあるラーメンの一つで、鶏ガラや魚介をベースにした出汁に醤油を加え、澄んだ濃い茶色のスープが特徴です。

通常中細のちぢれ麺が使われ、スープとの絡みが良く、食べやすい仕上がりで、トッピングはチャーシュー、メンマ、海苔、味玉、ネギなどが一般的です。

長年日本の食卓に深く根付いた、あっさりから濃厚まで幅広い味わいを持つ人気ラーメンで、時間と共に、これらの麺は日本人の味覚に合わせて改良され、スープに醤油が加えられることで独特の醤油味が生まれ続けています。

▲目次に戻る

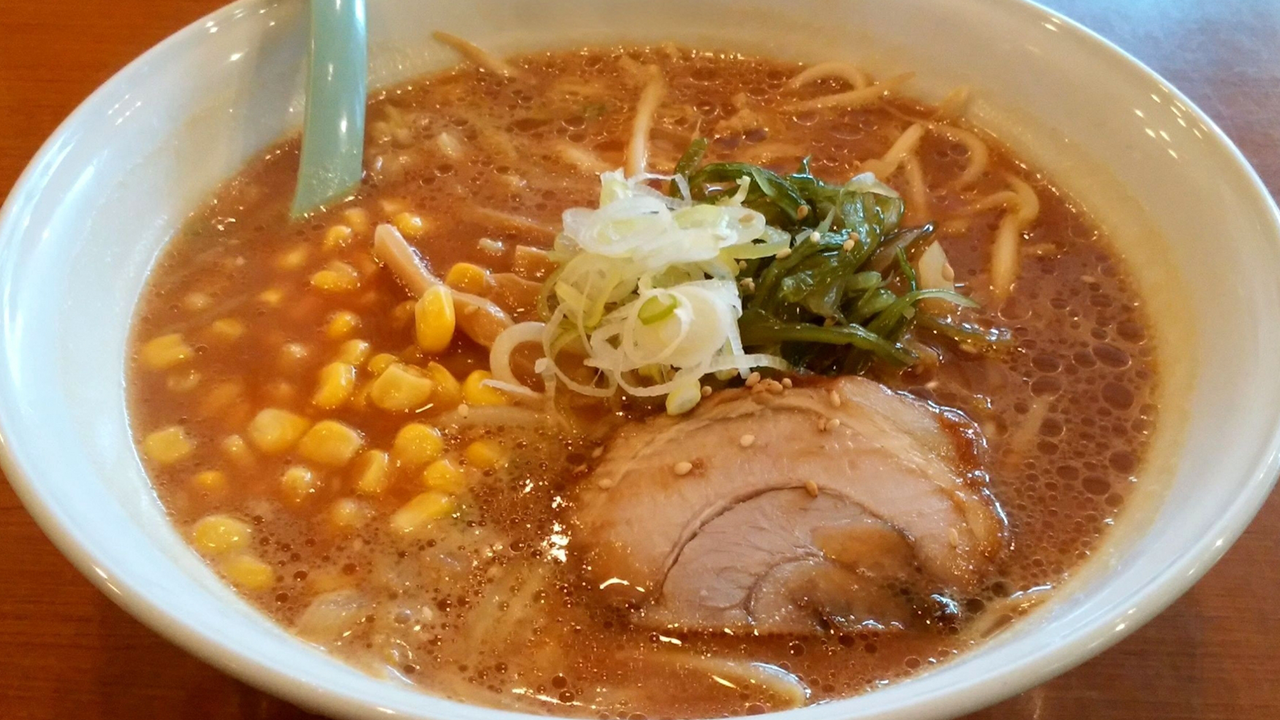

味噌ラーメン

味噌ラーメンとは、北海道札幌市が発祥の地として知られており、濃厚な味わいが特徴です。

札幌の味の三平というが、1955年頃に味噌汁をヒントに味噌ラーメンを開発したのが始まりとされ、札幌のラーメン店で客が味噌をスープに加えるよう頼んだことがきっかけで、味噌ラーメンが誕生したと言われています。

味噌ラーメンは、タレ(かえし)に味噌を使用します。食材をふんだんに使った濃厚なスープが特徴、このスープは豚骨などの臭みのある出汁をベースにし、その臭みを味噌で抑えるという技法が用いられます。

この技法により、味噌ラーメンは独特の深い味わいが楽しめる一杯となっています。

味噌の種類(白味噌、赤味噌、またはそのブレンド)によって風味が変わることも妙味です。

トッピングはチャーシュー、コーン、バター、もやし、ネギなどの具材が使われ、ボリューム感も特徴。

味噌ラーメンに使われる麺は、通常太めで少し弾力があり、濃厚なスープにしっかりと絡むようにアレンジされているのが通常で、中太から太めのちぢれ麺が一般的。

味噌ラーメンのもう一つの魅力は、その香りの良さです。酵食品ならではの芳醇な香りを持ち、この香りがラーメンのスープに加わることで、味噌ラーメン独特の香ばしい香りが生まれます。

▲目次に戻る

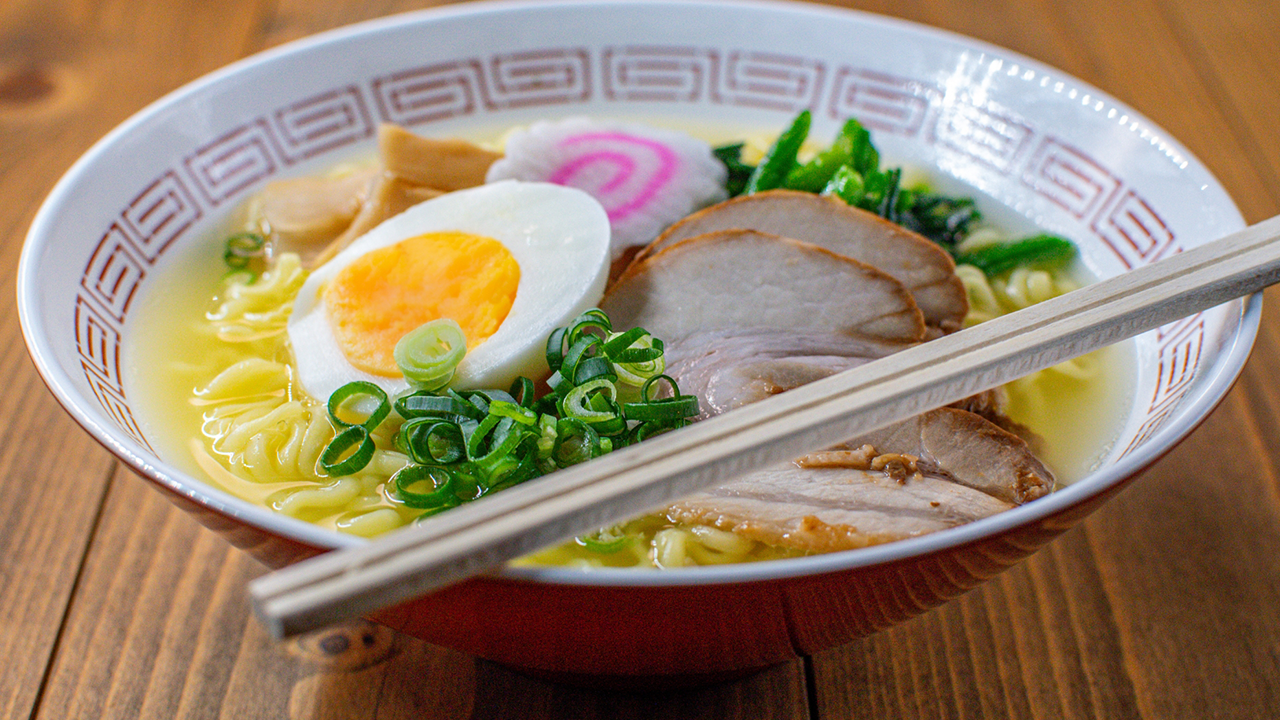

塩ラーメン

塩ラーメンは日本で最も古いラーメンスタイルと言われ、1900年代初頭、函館地域で発祥したと考えられており、寒冷な気候の中で、体を温めるための軽やかでシンプルなスープが発展したことが起源とされています。

澄んだシンプルな味わいで人気を集め、その後、塩ラーメンとして、日本全国に広がり、シンプルで洗練されたラーメンとしての地位を確立しました。

そのシンプルさにもかかわらず、塩ラーメンは塩と他の素材のバランスを取るため、ラーメン作りの真骨頂を表す存在です。

塩ラーメンは、澄んだ軽やかなスープが特徴で、塩で味付けされた最もシンプルで純粋なラーメンの一つです。

スープは淡い色をしており、鶏肉、魚介、海藻の組み合わせから作られることが多く、旨味を持ちながらも、口当たりがさっぱりしています。

トッピングは、代表的なものはチャーシューがあり、スープにわずかなコクを加えます。他、メンマ、味玉、海苔、ネギなどが風味と彩りを添えます。

ごまや塩胡椒をふりかけることも多く、スープに優しい風味をプラスし、生ニンニクを加えると、好みに応じて味にパンチを加えることができます。

アレンジ次第で、塩ラーメンは味わいが変化するところも魅力です。

▲目次に戻る

豚骨ラーメン

豚骨ラーメンとは、豚骨で取ったダシでスープを作ったラーメンのことです。

発祥は1947年、福岡県久留米市にある「南京千両(なんきんせんりょう)」というラーメン店の店主が、豚骨を強火で長時間煮込むことで、白濁したスープを偶然作り出したことが始まりとされています。

当初、濃厚なスープは意図されたものではなく、試行錯誤の中から生まれたと言われています。

豚骨ラーメンは、豚骨醤油、豚骨塩、豚骨味噌などいろいろな味があり、豚骨ラーメンのスープには、軟骨や骨の髄から出た栄養素が豊富に含まれ、濃厚と言われる独特の味で多くのファンがいます。

豚骨ラーメンの特色のひとつは、なんと言っても白濁のスープです。

しょうゆベースの場合では弱火でコトコト炊いているのに対して、豚骨の場合は強火で炊きます。

スープが白い理由は、コラーゲンで、豚骨には、タンパク質のコラーゲンという物質が詰まっています。このコラーゲンを水の中で加熱するとゼラチンへと変化し、水と脂をくっつけるという能力を持っており、豚骨を強火で炊くことで、ゼラチンと水と脂が混ざり合いスープの色が白く変化します。

麺は、濃厚なスープが麺によく絡むよう、ストレートで細い麺が使われることが多く、トッピングは、紅しょうが、高菜、ネギ、ニンニクなどが定番のトッピングとして挙げられます。

1970年代に、全国で豚骨ラーメンが広まりましたが、その当時は博多ラーメン、もしくは、九州ラーメンという名称を用いていましたが、その後、豚骨という名称を用いるようになっています。

豚骨と聞いたときに、こってり味のスープをイメージする人がいますが、クリーミーであっさりとしたものもあります。

豚骨ラーメンは、店によって濃さや香り、味付けが変わり、店の数だけさまざまな豚骨ラーメンを楽しむことができます。

▲目次に戻る

鶏白湯ラーメン

鶏白湯ラーメンは、鶏ガラや丸鶏などを長時間じっくり炊き上げて作る白濁系の濃厚スープが特徴です。

鶏白湯は、その独特の風味で古くから日本で広く親しまれてきたと言われています。

その起源は明確にはわかっていませんが、鶏肉を利用した料理は、古代からさまざまな文化で存在していたことが知られています。

日本では、鶏肉が日常的に食材として扱われ始めたのは、平安時代以降で、出汁を取る目的で鶏ガラが用いられるようになったと言われています。

鶏白湯というスタイルが広く知られるようになったのは、比較的近代になってからです。

特に、1970年代後半から1980年代にかけて、ラーメンブームが起こる中で、鶏白湯ラーメンが注目され始めます。

この時期に、鶏白湯の独特の濃厚さが評価され、多くのラーメン店でメニューとして取り入れられるようになったと言われています。

鶏白湯ラーメンは、外観は白く濁った色をしており、非常にクリーミーで濃厚な味わいが特徴です。

このスープは、長時間煮込むことで鶏の旨みが引き出され、豊かなコクが生まれます。

鶏白湯の魅力は、その深い味わいだけでなく、飲みごたえのあるスープの質感にもあります。

豚骨のような重さや臭みがなく、鶏本来の優しい旨味が堪能でき、味の方向性は塩・醤油・味噌など多彩に展開され、さらに魚介や香味油との組み合わせで個性も出しやすいジャンルです。

そのクリーミーさと旨みを際立たせるために、麺の種類やトッピングにもこだわるお店が多く、特に、細麺や中麺などの滑らかな食感の麺が、濃厚な鶏白湯スープと相性抜群です。

トッピングとしては、ネギやチャーシュー、メンマ、煮卵など、様々な食材が使われます。

これにより、視覚的にも味も楽しめる贅沢な一杯が完成します。

▲目次に戻る

よく聞く〇〇系って何?

〇〇系といった系統は、主にラーメンの味やスタイル、調理法、経営者の出身店などによって分類されるグループやスタイルのことを指します。

よく知られるのが家系(いえけい)と二郎系(じろうけい)で、家系は吉村家(よしむらや)、二郎系はラーメン二郎(じろう)という店の味の系統を受け継ぐラーメンという意味になります。

そのほかにも背脂チャッチャ系、淡麗系、ドロ系のように味の特徴や作り方そのものを表現したパターンや、濃厚魚介系といったスープ・出汁の違いで分類するパターン、北海道系、熊本系のように地域で分けるパターンもあります。

それぞれの系統をさらに細分化すると○○系の××系といった呼び方になることも。ただし厳密なカテゴライズについては解釈に違いがあり、複雑化しています。

ラーメンの多様性が広がる中で、特定の系統に属する店が全国で展開されたり、独自の進化を遂げたりしている、総するとそのように解釈して良いかと思います。

▲目次に戻る

家系

〇〇系と言われると真っ先に思い浮かべるのが「家系」ではないでしょうか。

家系とは、1974年に神奈川県横浜市で発祥した「吉村家」を源流とするラーメンを指します。

「家系」という名称は、創業者の吉村実氏が自らの店名に家を付けたことが由来です。

家系ラーメンの特徴は、スープは鶏と豚の骨でとった、濃厚とんこつ醤油で、相性の良い麺は太めストレート、トッピングは海苔、チャーシュー、ほうれん草が一般的です。

表面には鶏油が浮かび、まろやかさを感じられるのが特徴で、がっつり食べたい等方の間で大変人気があります。

そのままでもおいしいですが、カスタマイズできるという点が家系ラーメン最大の特徴。

麺の硬さや味の濃さ、脂の量など、自分好みにアレンジが可能で、トッピングや調味料も豊富なので、自分流にアレンジを楽しむことが可能です。

家系は、後に、弟子たちが同じスタイルで「○○家」と名乗った店を開業していき徐々に広まっています、ただし、店名に家が付く全てのラーメン屋が家系というわけではないので混同されがちです。

▲目次に戻る

二郎系

二郎系ラーメンは、1968年に東京都港区三田に開店したラーメン二郎を発祥とする二郎系です。

本店で修行し暖簾分けされた直系の二郎系と、その味に影響を受けたインスパイア系に分かれており、直系は二郎秘伝のタレの使用とラーメン二郎の屋号を名乗ることが許されています。

同じ二郎系にも直系とインスパイア系という2つに分かれ派生していったという流れで拡大していきました。

最大の特徴は、スープはとんこつ醤油でこってりとし、極太の平打ち麺、モヤシやキャベツ、厚切りチャーシュー、ニンニク、背脂が山盛りに乗ったボリュームです。

二郎系のラーメンは、そのインパクトがある山盛りの見た目が最大の特徴でもあります。

そのボリュームと味の中毒性、亜流の「インスパイア系」を含む味の多様性から「ジロリアン」と呼ばれる熱狂的なファンを生み出しています。

なお熱狂的なファンが多く、いつでも行列をつくってい流のも特徴。

直系二郎系やインスパイア系とさまざまなバリエーションを楽しむのもまた醍醐味です。

▲目次に戻る

大勝軒系

大勝軒系ラーメンは、東京都豊島区東池袋にある東池袋大勝軒を発祥とするラーメンです。

創業者・山岸一雄氏が考案した元祖つけ麺で知られ、のれん分けや弟子が開いた店舗を通じて大勝軒の名が全国に広まりました。

いまこそつけ麺はスタンダードとなっていますが、当時は新たなジャンルを確立したことで、同氏は「ラーメンの神様」とも呼ばれています。

大勝軒系ラーメンのスープは魚介と豚骨がベースの甘辛い味わいで、さっぱりとした後味が楽しめるところ特徴です。

麺は中太、具材にはチャーシュー、メンマ、ナルトなどで、オーソドックスなスタイルで提供されます。

1杯ずつ丁寧に作り、誰が食べても美味しいと感じる上品でまっすぐなところが妙味を感じさせます。

大勝軒は、暖簾分けした直系はもとよりインスパイア系も多く、さらには山岸氏が修行したという代々木上原大勝軒、中野大勝軒の流れを汲む店もあり、全国各地に大勝軒のDNAが広がっています。

▲目次に戻る

麺屋武蔵系

麺屋武蔵系ラーメンは、新宿区で創業した麺屋武蔵を総本山に構えるラーメンチェーン店を指し、あくまで単体ではなくグループを指します。

武蔵は剣豪・宮本武蔵(みやもとむさし)に由来し、ラーメン作りの上でもその精神・思想を大切にするという思いが込めらえています。

麺屋武蔵系ラーメンは二刀流のスープは有名です。

鶏ガラと豚骨をベースにした動物系スープと、かつお節、煮干し、サンマ節など複数の魚介乾物を使った魚介系スープのダブルスープで、ラーメンとつけ麺があります。

極太でコシが強いストレート麺に、具材には大きなチャーシューや厚切りのメンマが使用され、見た目にも迫力を感じます。

また、同じ麺屋武蔵でも提供するラーメンは店舗ごとに異なるため、それぞれの個性ある一杯が楽しめることも妙味。

店舗は都内のみで、店内の空間演出をはじめ、ラーメンの基本概念を変えた、とされる斬新的なアイデアと高いクオリティを兼ねることも二刀流です。

▲目次に戻る

ご当地ラーメンとは?

ラーメンの種類を分ける基本はスープの味ですが、「地域ごと」のラーメンとして有名なラーメンもあります。

それをご当地ラーメンと呼び、日本3大ご当地ラーメンとしては、北海道の札幌ラーメン、福岡県の博多ラーメン、福島県の喜多方ラーメンを指します。

日本は縦長列島で北から南、さまざまな風土や地意識性から新たなラーメンが生まれます。

ご当地ラーメンは、正式ではありませんがいくつかの条件があります。

その土地で広まった実績がある、特徴、特色、定義などがある、発祥からの歴史を持っている、知名度がある、その土地の「食文化」や「社会背景」がある、などです。

日本にご当地ラーメンはその種類、約200種類近くあると言われています。

代表的なものに、函館ラーメン、白河ラーメン、新潟濃厚味噌ラーメン、和歌山ラーメン、長浜ラーメンなど多く存在し、多くの方から愛されています。

▲目次に戻る

札幌ラーメン

札幌ラーメンは、豚骨と野菜ベースのだしに黄色い中太ちぢれ麺、札幌といえば味噌ラーメンのイメージですが、ラーメン店ごとにアレンジを加えて、味噌だけでなく、塩、醤油味、洋食の要素を取り入れた味など、札幌ラーメンは常に進化し、多種多様なスタイルに変化しています。

札幌ラーメンといえば、中華鍋でスープを作ることで有名です。鍋で豪快に野菜を炒めた後、タレとスープ入れてひと煮たち。乳化させてとろみをつけたスープが出来上がります。

黄色いちぢれ麺は、アルカリ性のかん水と小麦粉の色素が反応して淡黄色になり、ビタミンB2等で色を調整します。水分量が多い多加水麺の部類に入り、コシ・もちもち食感が特徴。

緑豊かな定山渓国有林などを水源とし、良好な水質のため、水道水は塩素の量が少ないのも特徴。

北海道食材も札幌ラーメンを美味しくしているポイント。

道内の具材やトッピングは、チャーシューやメンマ、ネギなどの定番のものから、海鮮や野菜、チーズやキムチなどの変わり種のものまであります。

札幌ラーメンの歴史は、明治時代にさかのぼり、北海道には多くの移民がやってきてました。

中国からやってきた料理人たちが、小麦粉や野菜などの手に入りやすい材料で、簡単に作れるラーメンを提供し始めました。これが、札幌ラーメンの起源とされています。

札幌ラーメンの代表的なスタイルである札幌味噌ラーメンは、濃厚な味噌ベースのスープに、太めの縮れ麺と、バターやコーンなどの具材をトッピングしたものです。

味噌ラーメンは、北海道の気候や食文化に合った温かくてコクのある味わいが特徴です。

味噌ラーメンは、札幌市内のラーメン屋だけでなく、全国に広まり、札幌ラーメンの代名詞となりました。

▲目次に戻る

旭川ラーメン

旭川ラーメンは、北海道旭川市発祥のご当地ラーメンです。

1997年頃からブームになった旭川ラーメン、その基本は、加水率の低い縮れ麺に、トンコツと海産物で取るスープ、醤油ダレです。

九州の豚骨ラーメンに近い白濁したスープの店もあるが、魚介が加わえたさっぱりスープが特徴です。

麺の加水が少ない縮れ麺の為、スープの絡み、吸い込みがよく、麺とスープの一体感が味わえます。

スープの表面の脂が膜を作り熱を逃がさず、具はネギ、チャーシュー、メンマなどのオーソドックスな物。

元来、旭川は養豚業がさかんで、豚骨などの動物スープが作りやく、北海道の物流の拠点としての役割を果たしており、煮干しや昆布なども豊富に手に入りました。

そのため、豚骨と煮干しなどを合わせたダブルスープが誕生したと言われます。さらに、極寒のエリアなので、ラードたっぷりの冷めにくいスープが定着したようです。

飽きのこない定番が旭川ラーメンで旭川市内に400店舗以上、現在で日本全国に旭川ラーメンに広がりを見せています。

▲目次に戻る

函館ラーメン

函館ラーメンの最大の特徴は、透き通った塩味のスープです。

鶏ガラと豚骨をベースに、昆布や煮干しなどの海の幸をふんだんに使った出汁が特徴。

それには8〜10時間かけて丁寧に抽出され、旨味は雑味がなく上品な味わいを生み出し、脂分を減らすなど、そのスープの透明度にもこだわりがあります。

麺には中細ストレート麺が相性が良くやわらかくモチモチした食感がやみ癖になります。

トッピングはチャーシュー、メンマ、長ネギ、ほうれん草、鳴門などのオーソドックスな物が多く、特徴的なのは蒸し鶏や地元で水揚げされる海産物を使ったトッピングが多いこと。

エビやホタテなどの海の幸を活かしている場合も多いことが特徴です。

全国数あるご当地ラーメンの中でも、あっさり派の最右翼であるのが札幌ラーメンといえます。

函館ラーメンの由来は、中国の麺料理は基本的にスープは塩味。

醤油だれを使ったり、だしに昆布や鰹節などの海産物を加えることはせず、麺はストレートで、縮らせる習慣はない。

つまり、函館ラーメンは、中国から伝わった麺が、チャーシューやメンマをのせるという以外、日本式のスタイルをとらず、ほとんど進化しないまま、函館ラーメンという呼び名に変わっていったものと考えられています。

▲目次に戻る

佐野ラーメン

佐野ラーメンは「佐野の美味しい水」で作るしょうゆ味のあっさりしたスープが特徴で、その味の秘密は、湿度の低い冬と内陸型の蒸し暑い夏という気候風土、日本名水百選に数えられる出流原弁天池の湧き水に代表される良質の水と言われています。

佐野の水は、クセがなくまろやかなので、らーめんのスープに適しているといわれています。

また、青竹で打った不揃いのちぢれ麺は、麺の内部に気泡が多いため熱伝導が良く、短い時間で茹で上がり、腰の強いもちもちした舌ざわりが味わえます。

具材はチャーシュー、メンマ、なると、刻みネギとスタンダードさが際立ち、それらがが絶妙に絡むのが佐野ラーメンです。

発祥は大正時代にさかのぼり、エビス食堂という洋食店に雇われていた中国人のコックが、青竹で打つ手打ち麺を出したのがはじまりだといわれています。

昭和63年頃、多くの方々においしい佐野ラーメンを食べてもらいたいという思いから、市内のラーメン店が集まり、佐野らーめん会が発足。

その後に都内百貨店などで青竹打ちが注目されたこときっかけに、佐野ラーメンという名前が全国に広まったと言われています。

▲目次に戻る

喜多方ラーメン

喜多方ラーメンは、福島県喜多方市発祥の日本三大ラーメンの一つ、特徴は水分を多く含んだ平打ち熟成多加水麺と、豚骨・煮干しなどをベースにした澄んだ醤油味のスープです。

最大の特徴は、飯豊山系の地下水を使って打つ多加水麺、平打ちで太め、縮れ麺は、噛んだ時のモチモチ感が絶妙です。スープは豚骨、鶏ガラ、煮干し等を使ったあっさり澄んだ醤油味が主流。

基本はあっさりですが、麺やチャーシューがやや多めのボリュームあるラーメンも多い。

喜多方ラーメンは基本的には醤油味ベースと思われおりますが、職人により味もスープも変わるのが妙味。

喜多方ラーメンの発祥は1930年頃にさかのぼります。

当時、市内にはラーメン店がありませんでしたが、中国浙江省生まれの潘欽星さんが、1927年に屋台を引いてラーメン(支那そば)を売り歩いたことが始まりと言われています。

潘さんは麺やスープの製法を秘伝としなかったため、その製法が広まり、徐々にラーメン店が増え、現在はラーメン提供店が約90店舗あると言われています。

▲目次に戻る

白河ラーメン

福島県白河市内発祥のラーメン、白河ラーメンは、澄んだ醤油ベースのスープと麺が絡みやすいことが特徴です。

白河ラーメンの特徴は、そば打ち技法で作る手打ちのちぢれ麵と、豚骨と鶏ガラからダシを取った醬油ベースの透き通ったあっさりスープが絶妙。

具はネギ、チャーシュー、メンマ、なると、ほうれん草などその素材感を引き立てます。

全国各地のラーメンのルーツは屋台が主流であったのに対し、白河は店舗が始まりです。

大正10年、お汁粉屋、木伏源兵衛の息子である、木伏源松がひらめいたのは白河にはまだどこにもない支那そばでした。

横浜での修業を経、木伏源松は手打ちラーメン屋亀源を創業、これが白河ラーメンの誕生です。

職人気質で繊細なこだわりが美味しさを追求、現在でも白河のラーメン文化を築いています。

▲目次に戻る

新潟濃厚味噌ラーメン

新潟濃厚味噌ラーメンとは、新潟を代表するご当地ラーメン新潟5大ラーメンの1つで、濃厚でコクの強い味噌スープに、たっぷりの野菜と極太の麺が特徴です。

味噌だれは、甘さと塩味、辛さなど複雑な味わいがあり、さらに寝かせることで深みを加えたこだわりの味噌です。

ひき肉とサッと炒めた野菜も欠かせません。

新潟濃厚味噌は、豊かな食文化を誇る新潟県は食文化が豊富で、その中でも長岡生姜醤油、燕背脂、新潟濃厚味噌、新潟あっさり醤油、三条カレーの5種類のラーメンは新潟5大ラーメンといわれ、その中でも新潟濃厚味噌は札幌、山形と並び、日本三大味噌ラーメンにも数えられます。

ラーメンというと北海道を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、新潟が通の間ではラーメン王国であることはよく知られるところです。

濃厚味噌ラーメンが誕生したのは1973(昭和48)年頃、居酒屋をしていた渡辺利明さんが濃厚味噌の原型となるラーメンをメニューに加えたのが始まりと言われています。

味噌の種類や産地、割りスープのテイストによっても新潟濃厚味噌ラーメンの味は大きく変わり、数多くの店が生まれた新潟濃厚味噌ラーメンを、自分なりに楽しむのも醍醐味とも言えます。

▲目次に戻る

富山ブラック

富山ブラックとは、富山市の中心部で発祥したご当地ラーメンです。

昭和22年、終戦後に肉体労働者のための塩分補給として、醤油を濃くしたラーメンを作ったのがきっかけで富山ブラックが生まれたと言われています。

大きな特徴は、色の濃いスープ、一説によるとご飯のおかずとして濃い味付けにされたとも言われています。

現在は、煮詰めた濃い醤油ベースのスープ、大量の粗挽き黒胡椒と刻みネギ、豚バラチャーシュー、メンマがトッピングされ、白米と相性の良い、パンチの効いた塩辛さとコクが特徴です。

2000年代に入り、看板に富山ブラックは広がり、現在ではお店によって味も見た目も様々の富山ブラックが展開されています。

▲目次に戻る

尾道ラーメン

尾道ラーメンとは、広島県東部発祥の醤油ベースのラーメンで、鶏ガラで取った澄んだダシと瀬戸内の小魚からとったダシに醤油を合わせたスープに、スープ表面に背脂のミンチが浮いているのが特徴です。

麺は中細で平打ちのものが多く使われ、具はネギ、チャーシュー、メンマなどのオーソドックスな物が乗っています。

尾張ラーメンと言えば、最大の特徴は背脂ミンチ、背脂ミンチは弾力があり、さらりとしているスープを濃厚なコクのあるスープへと変化させています。

昭和3年頃、中国福建省の張氏が青竹で麺を作り、機械で麺線を作り、屋台で売り歩いていたのが、尾道で支那そばとして出現したのが尾道ラーメンの始まりです。

現在、尾道ラーメンとして普及しているラーメンは、そのベースとなった戦前からの中華そばのスタイルから発祥しているとされます。

尾道ラーメンの朱華園やつたふじ等の人気店のスタイルとして継承されています。

尾道ラーメンは、広島県の東部に広く普及おり。首都圏中心に店舗数も増えてきています。

今もなお、知名度とファン層は、少しずつに確実に広がってきているといって良いでしょう。

▲目次に戻る

和歌山ラーメン

和歌山ラーメンとは、和歌山県発祥のご当地ラーメンで、地元では中華そばと呼ばれます。

和歌山ラーメンは、豚骨醤油スープが基本ですが、2つに分けられ、醤油メインの黒く透き通った中華そばは車庫前系、豚骨メインのマイルドで濁った中華そばは井出系と呼ばれています。

車庫前というのは、かつて存在していた路面電車の駅名で、和歌山の中華そばの歴史は、車庫前駅の屋台、創業昭和15年の丸髙からはじまりました。

丸高のご主人だった高本光二さんが作るラーメンは、醤油メインで食べるとあっさりとしていて、芳しい醤油の香りを放つ丸高は評判になったこととが車庫前系の由来とされます。

一方、井出系は、昭和28年、井出つや子さんが創業した井出商店がはじまりです。

もともと井出商店も澄んだスープで提供していましたが、ある日スープを炊き込みすぎて濁らせてしまいましたが、コクのあるおいしいスープにできあがったことから、濃厚な豚骨スープを提供するようになり、人気を博しました。

その後井出系は、井出商店のお弟子さんを中心に広がりましたが車庫前系と比べるとお店は少ないようです。

双方、麺は相性の良い細めのストレート麺。具材は、豚バラのチャーシュー、メンマ、青ネギ、かまぼこです。

和歌山名物である梅の花の形をしたかまぼこが使われることが多く、彩りを添えます。

日本のご当地ラーメンの中では札幌ラーメンほどメジャーではありませんが、和歌山らしい風情は人気があり、全国に人気があります。

▲目次に戻る

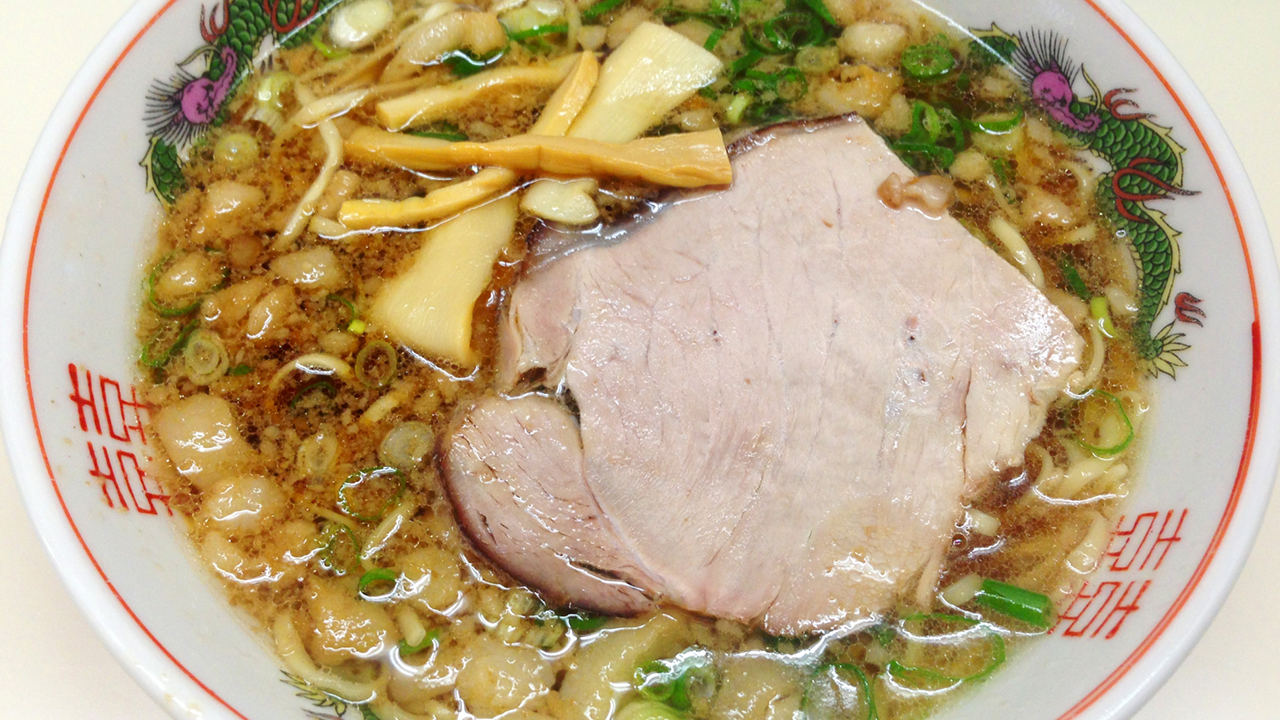

長浜ラーメン

長浜ラーメンは、あっさりしたスープと細麺が特徴です、長浜ラーメンは、1952年に福岡市中央区の長浜市場近くで誕生しました。

元祖長浜屋がその発祥と言われ、創業当初は町中に出店していたが売れず、当時大浜にあった魚市場前で営業するようになると、魚市場で働く人たちの支持を受けて盛況となったのが発端。

同じ福岡には博多ラーメンがありますが、長浜ラーメンは、魚市場で働く人のために生まれたと言われ、素早く提供出来るように麺を細麺にして茹で時間を短縮、細麺は伸びやすいため、麺の量は少なくしてお替わりが出来る替玉を考案されています。

長浜ラーメンは、極細ストレート麺と、比較的あっさりした白濁豚骨スープが特徴です。

麺は極細で、わずか数十秒で茹で上がるため、提供スピードが非常に早いのも特徴、卓上の紅しょうが・ごま・胡椒などで自由に味を変えながら、自分好みの一杯を作る楽しさも魅力のひとつです。

トッピングは彩り重視で控えめ、薄切りチャーシューが主流で、加えて青ネギ・きくらげなどが華を添えます。

ちなみ長浜ラーメンの元祖である元祖長浜屋は、地元福岡ではガンソ、ガンナガ、などと呼ばれて親しまれ、博多っ子にとっては馴染み深いのが長浜ラーメンです。

▲目次に戻る

トッピングとは?

ラーメンのトッピングとは、ラーメンに追加する追加具材や飾りとなる食品のことです。

ラーメンにおけるトッピングは味を決める重要な決定要素で、ラーメン店によりこだわりがあったり、個人個人好みがあります。

また、ラーメンにおいてもトッピングは、味や栄養に偏りが出ないように、様々な種類のトッピングが存在します。

代表的な物には、チャーシュー、味付け玉子、ネギ、のり、メンマなどがあります。

特に人気なのがチャーシューで、麺やスープ程ではないですが、個性を出す上で重要な役割を担っています。

また、自分好みのトッピングを加え、オリジナルラーメンを誕生させることができる、それも醍醐味です。

▲目次に戻る

チャーシュー

チャーシューは、中国の広東省を発祥とした料理です。

広東料理の一部として発展し、特に広東省の伝統的なバーベキュー料理の一つとして知られます。

チャーシューの名前、叉焼は、肉を、叉(フォークのような形の串)に焼ながら炙ることから由来しています。

古くは、豚肉に特製のタレを塗り、火でじっくりと焼くことで、外は香ばしく、中はジューシーに仕上げる調理法が用いられました。

この調理方法は、広東省から世界中の中華料理店に広がり、多くの国で愛されるようになり、特に、日本ではラーメンの具材として使用されることが多く、チャーシューという名前もそのまま日本語として定着しました。

日本のラーメンのチャーシューの特徴は、バラ肉、肩ロースなどの豚肉を醤油ベースのタレで煮込み、味を含ませてからスライスして提供されます。

これは煮豚と言われる調理法ですが、叉焼と煮豚との使い分け、境界線は曖昧で、調理人によって選択も変わります。

特徴は、柔らかく、タレの深い味わいと豚肉の旨味が溶け込んでおり、ラーメンのスープや麺と調和します。

▲目次に戻る

煮玉子

出来上がったゆで卵を、醤油風の煮汁やタレで煮込んで味を染みこませた物を煮玉子と呼びます。

醤油等の調味料の影響から、見た目は茶色に変色しているのが特徴。

煮玉子と呼ばれるものの、現在ではゆで卵をタレに漬け込む手法が主流となり、煮込んで煮玉子を作るのは料理店で提供される本格的なものでないと、なかなかお目にかかれなくなっています。

ラーメン屋ではチャーシューの煮汁やタレを利用して作る事が多く、ラーメンの上に乗る具材の一つとして定番になっています。

また、豚の角煮の付け合せや、一品物のおかずとして提供される場合もあります。

ラーメン屋で出る場合は黄身は半熟である事が多く、呼称としては煮玉子よりも味玉と呼ばれる方が多い。

▲目次に戻る

バター

トッピングの中でダントツの人気を誇るのがバターです。

ラーメンにバターをトッピングするようになったのは諸説あります。

北海道のラーメン店が繁盛する時間帯はこぞって夜から深夜だったそうです。

寒い北海道の夜を温かく過ごすために、よりカロリーが高く、コッテリとして冷めにくいバターをトッピングするようになったと言われています。

北海道は日本一のバター生産地で、広く普及したものと思われ、今では、北海道味噌ラーメンに限らず、全国的にも味噌ラーメン&バターは定番になっています。さらにコーンをトッピングした味噌バターコーンもあります。

バターが人気の理由は、味噌ラーメンのコクや深みをより一層引き立てるためです。

またカップラーメンでも味噌バターラーメンは定番になっています。

コンビニやスーパーで売っているカップラーメンやインスタントラーメンでも、味噌バター味が多く定番化しています存在しています。

味噌ラーメン+バター の 相性の良さはこれからも愛され続けられるでしょう。

▲目次に戻る

コーン

コーンのトッピングは、北海道の寒い気候に合わせてカロリーを補い、冷めにくいようにバターと共にトッピングされたことが始まりと言われています。

またコーンを加えることにより、 北海道の農産物の旨みを感じたり、甘みや独特の食感も味わい深い深いものとなります。

また独特の黄味が彩りを与えてくれます。

現在ではラーメン屋さんの鉄板のトッピングで、ご家庭のラーメンでもごく一般的なものとなりました。

特にご家庭の場合、缶詰のスイートコーンが用いられることがしばしば。

あまり知られていないのがコーンには、エネルギー源の炭水化物が多く含まれます。

他にも疲労回復に役立つビタミンB群や、美肌に効果があるビタミンC、鉄、亜鉛などのミネラル、他食物繊維が豊富に含まれています。

特にバターとの相性がよく、バターの油分と合わせ、食べ応えのある1杯にします。

また、誰でも手軽に加えることができるのも定番化の要因でしょう。

▲目次に戻る

青ネギ

ネギをラーメンに加えると、その豊かな香りとさっぱりとした風味がスープの風味や脂肪分と調和し、味に奥行きを与えます。

ネギは、日本の食文化において非常に重要な役割を果たしている野菜の一つで、縄文時代から人々に親しまれてきたとされています。

ネギの主な特徴は、香りと風味の強さであり、料理に彩りと深み、スパイスを与えることができます。

主に緑色の葉と白色の球根部分から構成されますが、青ネギは前者の部分になり、白色の部分より、香りが強いことが特徴。

栄養価も高く、ビタミンやカロテン、食物繊維が豊富で、健康にも良いです。

また青ネギの独特のシャキシャキっとした食感がたまらないという方も多く、食べる楽しさに深みを与えます。

白ネギは主に加熱して使うことが多い一方で、青ネギは生の野菜感を楽しめるためることも人気の要因です。

▲目次に戻る

白ネギ

白ネギは、根深ねぎとも言われ、香りづけや臭み抜きに適し、薬味としても使われます。

小口に切ったり、白髪ねぎと呼ばれるようにせん切りにしたりと切り方でも味わい、食感が大きく変わります。

白ネギ特有のピリッとした味わいの中にも甘みが広がり、特に醤油ラーメンによく合います。

ネギは、刻んだ瞬間からその香りが飛び始め、時間がたつとその香りが薄れてしまうため、その本来の香りを楽しむためには、直前にネギを刻むのが理想的です。

ネギにはさまざまな種類があり、例えば下仁田葱や九条葱があります。

下仁田葱は、特に甘みが強く、肉厚で食べ応えのある風味、九条葱は、長い葉の部分が特徴で、風味が柔らかいことから、緩やかな味わいを楽しむことができます。

これらのネギは、地域によっても栽培されており、それぞれに独自の味や使い方があります。ほかや深谷ネギなど。

ビタミン群が豊富で、ビタミンCは、免疫力を向上させたり、皮膚の健康を保つためにも重要な役割を果たします。

ビタミンKは、骨の健康を保つためにも必要不可欠な栄養素で、ビタミンB群はエネルギーの代謝や脳の健康に寄与するため、日々の健康維持に欠かせないものとなっています。

▲目次に戻る

メンマ

メンマは、昔はラーメンの具材としてシナチク(支那竹)と呼ばれていました。

シナチクとは、麻竹(まちく)という種類のたけのこを蒸してから発酵させ、調味した加工品のことですが、ラーメンの具材として知られるメンマも、シナチクと同じものです。

シナチクとメンマ、2通りの呼び名が存在する理由は、かつて中国が志那(しな)と呼ばれていた背景が大きく影響しています。

第二次世界大戦前後の日本において、ラーメンは志那そばと呼ばれていましたが、しかし、その後中国政府から志那という呼び名に対する抗議があったことを受け、シナチクという名称を「メンマ」と改めるようになりました。

ちなみに、ラーメンの上にメンマをのせる習慣は日本独特のもので、本場中国や台湾では、おつまみや炒め物などにして食べるのが一般的です。

メンマがラーメンに合う最大の理由のひとつは、旨味成分です。

メンマにはグルタミン酸という植物由来の旨味成分が豊富に含まれ、味わいが一層深くなります。

またメンマといえば独特の「コリコリ感」でしょう。

この旨味と食感があることで、食べる楽しさが格段にアップします。

▲目次に戻る

ニンニク

ニンニクは、ユリ科の多年草で、球根の部分を香辛料として用います。

主産地は実は青森県で全国の70%を占め、博多ラーメンや二郎系などの濃厚なスープと相性がよいと知られています。

ニンニクの魅力は、パンチのある香りと味わいが、ラーメンの旨みを一層引き立ててくれます。

美味しいラーメンがさらに美味しくなるということで、トッピングとしては定番中の定番になっています。

ラーメンににんにくを入れるようになったのは、熊本のとんこつラーメンが誕生した頃だと考えられています。

とんこつの旨みと臭みは紙一重だが、そんな臭みを消すために入れられたのがにんにくだといわれています。

また、とんこつラーメンに限らず、鶏ガラベースのしょうゆラーメンや、魚介ベースのラーメンなども、にんにくはアクセントを加えます。

にんにくはアリシンという成分が含まれ、ストレス発散の効果が期待できたり、ビタミンB1の吸収を高める効果が期待できます。

身体にもよい効果が期待できるとあって、ご家庭のラーメンでも重宝されます。

ちなみにニンニクの匂い軽視にはりんごに含まれるポリフェノールが良いとされています。

▲目次に戻る

海苔

ラーメンにおける海苔は、特にラーメンのスープや麺とよく合うように、風味や香りが良い性質をものが選ばれます。

現在ラーメン用に使用される海苔は、瀬戸内海産などを中心に、硬く、スープに溶けにくい、ラーメンに向く品質が良いものが選ばれています。

海苔のルーツは、元々東京湾は海苔の名産地であったことや、戦後に蕎麦屋からラーメン屋に転身する方が多く、ざる蕎麦などに使用していた海苔をラーメンにもトッピングしたのではないかという説が発祥とされています。

ラーメンの海苔は見たで食欲をそそり、見た目だけでなく味にもアクセントを加えています。

ラーメンは多数の要素で味が決まっていますが、海苔も複雑な味わいを醸し出す一役を買います。

また海苔には、たんぱく質を分解して生成される成分が豊富に含まれ、これが旨味に深みを与えます。

さらに、海苔の食感は、スープに浸したあと、しっとりとした食感になり、ラーメンの滑らかな麺と一緒に楽しむことができます。

特に家系ラーメンなどのこってり系のスープには、風味が強い海苔が不可欠とされています。

また、海苔をご飯に乗せ食べるという是たくな楽しみ方もあります。

▲目次に戻る

もやし

もやしはラーメンに欠かせない具材の一つで、シャキシャキ感や栄養価の高さがその理由です。

この食感が、ラーメンともやしとの絶妙な組み合わせの食感は、味わいを豊かにしてくれます。

また水分も含むことから、お口の中をサッパリさせる役割もあります。

このもやしですが、初めて使われたのは、北海道札幌のご当地ラーメン、札幌ラーメンと言われています。

もともとの札幌ラーメンの具材は、チャーシュー、メンマ、ネギなどが一般的ですが、そこに、野菜炒めを載せるのが定番です。

麺が茹であがるまで時間があるので、その間に野菜炒めでも作ってみようと思ったことがきっかけで、野菜で安価に使えるのがもやしでした。

これが、ラーメンにもやしが使われた最初と言われています。

もやしにはビタミンCが含まれ、抗酸化作用があり、体の免疫力を高める作用があります。

風邪やインフルエンザの予防や、美肌効果も期待できます。また、もやしには葉酸も豊富に含まれ、葉酸は細胞の生成に欠かせない栄養素です、特に妊娠中の女性にとって重要な成分とされ、胎児の成長や発育をサポートする効果があると言われています。

他、食物繊維も含まれており、腸内環境が整うことで、便秘の解消や消化促進に寄与します。

▲目次に戻る

きくらげ

きくらげは、コリコリとした独特の食感が特徴で、単調になりがちな一杯の中にリズムと変化を加える役割を果たします。

きくらげとは、キクラゲ目キクラゲ科キクラゲ属のキノコで、春先から秋にかけ、広葉樹の倒木や枯れ枝に発生し、特に東アジアでは古くから食用として用いられてきました。

日本語では漢名、木耳(ムーアル)と書いて、きくらげと読みますが、木に生えるクラゲのような食感の食材という意味もあります。

きくらげは栄養価に優れ、特に乾燥状態でビタミンDを多く含有しており、免疫機能の調整をサポートする働きがあります。

(コロナにおいては、ビタミンDの十分な摂取が感染リスクの低下と関連するといった研究報告もある)

また、β-グルカンという水溶性食物繊維が含まれており、腸内環境の改善や整腸作用、さらには腸管免疫の活性化にもつながります。

他、ミネラルも豊富で、鉄分・カリウム・カルシウム・マグネシウムなどのミネラルを幅広く含有しており、栄養補助としても優れています。

▲目次に戻る

キャベツ

キャベツはせん切りにしたり、大きく切ったり、生のままや、少しゆでたり、炒めたり、用途多彩な具材で、彩りを鮮やかなものにするほか、食感にシャキシャキ感や瑞々しさを与え、これが多くの方が病みつきになります。

味噌ラーメンや豚骨ラーメンに使うことが多いのが特徴ですが、あらゆるラーメンに合いやすいことが特徴です。

キャベツには豊富なビタミンCが含まれますが、炒めるとその量は減るとされています。

ですがスープには残っているので、スープも食すと栄養摂取に繋がります。

キャベツはカルシウムの吸収を助けるビタミンKや、胃腸の調子を整えるビタミンUなどが含まれています。

具材としても比較的安く、ご家庭のラーメンでも多く使われます。

▲目次に戻る

明太子

たらこは、1903年頃北海道の不漁から真鱈に代わって、スケトウダラの漁が発展して、その卵の加工ということでたらこが普及していったと言われます。

明太子は、そのたらこを唐辛子などで漬け込んだものです。この明太子がラーメンとの相性が抜群によく、つぶつぶの明太子が絡み、はじけるように広がる旨みを与えます。

ピリ辛だけでなくスープにはコクとうま味も与え、ご当地ラーメンである博多ラーメンでの具材として広く知られています。

また、明太子は、ビタミン・ミネラル・不飽和脂肪酸などを豊富に含む栄養満点な食材です。

明太子には、ビタミンA 、B1、B2、B6、B12、C 、D 、E 、K の9種類のビタミンが含まれ、また海洋ミネラルも含まれます。

ミネラルの中で注目したいのが、カリウムにはむくみ解消効果があります。

利尿効果も高い為、体内の不要物をしっかり排出するデトックス効果があります。

他、サプリメントなどで話題となっている不飽和脂肪酸DHA・EPAも含まれます。

DHAは、体内で作り出すことが出来ない栄養素の1つで、主に学習能力・記憶力の向上に期待、EPAは食物からしか摂取出来ない栄養素で、血液をサラサラにします。

その他DHA・EPAは善玉コレステロールを増やす効果があり、生活習慣病予防に繋げることができます。

▲目次に戻る

かに

かには、スープにカニの風味を練り込んだり、濃厚なダシを取ったりするなど、カニの旨味を深く楽しめるのが特徴です。

また、カニの身を豪快にトッピングするタイプなどのバリエーションがあります。

美味しいといわれる代表的な蟹の種類として、

ズワイガニ

タラバガニ

毛ガニ

花咲ガニ

これらは、日本四大カニと呼ばれるますが、ラーメンでよく使われるのはズワイガニ、タラバガニ、毛ガニです。

どれもカニの旨みとコクを最大限に引き出し、豊かな風味を広げます。

噛むたびに口いっぱいに広がるカニの風味は、一度食べたら忘れられない逸品となること間違いありません。

▲目次に戻る